ADVANTECH PCA-6151 は、現品.com などでジャンクとして売られている ISA カードサイズのマザーボードです。 購入時の付属 CPU は Pentium 200MHz、RAM は 32MB。 今回はこれを、先人たちの経験を参考にしつつ、 小型PCとして組み上げてみたいと思います。

・<メニュー>

・用途(当初の予定)

・具材集め

・システム構築

・トラブル発生 - 予定変更

・組み立て

・完成 - 今後の課題

用途(当初の予定)

まず、何に使うPCを組むのかを考えます。 ところが、部屋にはすでに多用途サーバもあれば TV からお絵かきまでお任せのメインPCもあり、 他に使い道が思い浮かばずここでいきなり問題発生(笑)。 そこで逆に現在余っているパーツから「何に使えるPCなら組めるのか」を考える作戦に変更。 PCA-6151 は ISA ライザカード越しに ISA ボードを装備できるため、 必然的に余っている ISA カードに運命は託されることになりました。

<余っている ISA カード>

・Melco LGY-ISA-TR (10Base-T Ethernet Card)

・Avance Logic Asound 110+ (SB 互換 Sound Card)

・・・LAN につながってて音が鳴るPC。というわけで、

・MP3 再生PCにしよう

・搭載できる HDD 容量は 8.4GB までなので、 基本的に MP3 ファイルはすでに稼動中のファイルサーバに置いて NFS で読み込もう

・CD-ROM ドライブもつないで音楽 CD も再生できるようにしよう

ということにしました。早速必要な具材を集めることにします。

具材集め

上に挙げた ISA カードのほかに、以下のようなパーツが余っていました。

・4.3GB HDD (FUJITSU MPC3043AT)

・8 倍速 CD-ROM Drive (MATSUSHITA CR-583)

・安物ケースについてきた ATX 電源と ATX → AT 電源変換ケーブル

・PS/2 日本語キーボード

・各種ケーブル類

新たに必要なのは、

・3.5" FDD

・IDE HDD 2.5inch → 3.5inch 変換コネクタ

・ISA ライザカード

・ケースの具材

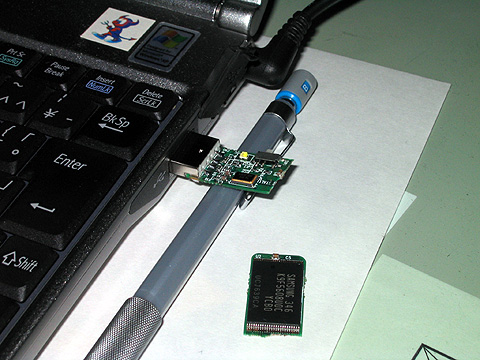

です。ISA ライザカードは市内のハードオフに売っていたFMV-590 のジャンク(500円) (図 1)の中にて発見しましたのでこれを購入。 ケースの具材には、100 円ショップに売っていたゴムの木製の正方形の敷物を組み合わせて使うことにしました (図 2)。

図 1 : ISA ライザカード(はみ出る部分を切断しました)

図 2 : ケース用の木製の板

システム構築

さて、ケースを組み立てる前に、各パーツを繋いで動作を確認してみます。 すべてを接続し、FreeBSD 4.5(XFree86 3.3.6 が初めから入るので意図的に 4.5 を使います) のインストール CD を挿入して電源を入れると、 BIOS 画面に続き FreeBSD のインストーラが立ち上がりました。 とりあえずこのままインストールを完了してしまいましょう。

トラブル発生 - 予定変更

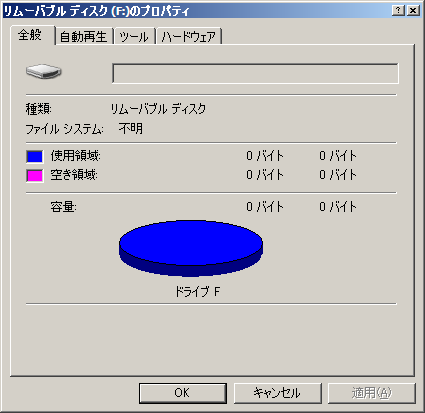

インストールオプションを適当に設定して、いざ CD-ROM から HDD へファイルコピー、 という段になって、問題が発生しました。ad0 に対して書き込む際、 IDE コマンドレベルでエラーが発生しているようです。 結局、ここから先へは進めずいったんインストールをあきらめることに。 (その後、IDE の動作を PIO モードにすることでこの問題を回避できることが判明しました。詳しくはこちら。)

困ったときのインターネット、というわけで検索してみると、 Windows98 でもインストール後に CD-ROM ドライブが使えなくなるという現象が発生しているようです。 HDD と CD-ROM のリソースが競合しているそうな(マスター/スレーブの意味は?)。 仕方がないので別の AT 互換機に HDD をつけて FreeBSD をインストールし、 PCA-6151 に戻すことにします。 (後になって考えてみれば、いちいち HDD を繋ぎ替えなくても、 NFS なり FTP なりでネットワークインストールすれば良かったのですが。)

使えない CD-ROM ドライブをつけておいても仕方がないので、予定を変更し CD-ROM は無しに。 ついでに FDD も付けないことにしました。

組み立て

さて、そうと決まったらいよいよ組み立てです。 結局 PCA-6151 と2枚の ISA カード、ATX 電源と HDD 一基だけになったので、 先ほどの木の板1枚を1つの面とした立方体にすべて収まりそうです。

ケースの具材はすべて木ネジで止めます。まず、木の板(以下パネル)にネジ穴を開けるのですが、 電動/手動ドリルを持っていないのでピンバイスで必死にこじ開けました。 おかげで指に水ぶくれが・・・。

一通り穴あけが終わったらパーツの固定です。先ほどの ISA ライザをパネルにネジ止めします。 このライザには都合よく角三箇所に穴が開いていたので、これをそのまま利用することにします (図 3)。ちなみに、このパネルがケースの下面になります。

図 3 : ライザカード固定

これに各 ISA カードを挿します。ISA カード上でチップが載っている面を上面として、上から順に、

・Avance Asound

・Melco LGY-ISA-TR

・PCA-6151

とすると、PCA-6151 の CPU ファンなどが計ったようにうまく干渉せず最小スペースで収まりました (図 4)。

図 4 : ISA カードの様子

次に、電源を固定します。ホームセンターで買ってきたL字金具2つで固定します (図 5)。 「完成」の項目にある写真では3つに見えますが1つは固定されていません。 なお、写真では見えにくいですが、ISA カードの一番下に位置する PCA-6151 の裏側が電源に当るため、 CD レンズクリーナのブリスターから切り抜いた透明カバーが電源上面に両面テープで貼り付けてあります。 また、AT 電源変換ケーブルのスイッチは常に ON で内向きに固定、 電源の ON/OFF は電源ボックス背面のスイッチで行うことにしました。

図 5 : 電源固定(固定部分がよく見えませんね・・・謝)

HDD の固定方法が決まらないため、後回しにしてケースの組み立てに入ります。 これは簡単、あらかじめ空けておいたネジ穴の箇所でネジ止めするだけです。 ネジを受けるのは細い角材をパネルのおよそ1辺の長さに切ったものです(図 6)。

図 6 : ネジを受ける角材

完成 - 今後の課題

結局、HDD は隙間に押し込むだけになりました(笑)。ちゃんとした固定は課題としておきます。 なにはともあれ、完成です(図 7)。 俯瞰の写真で見えている3面のうち左下の面だけ格子が縦縞になっていますが、 この面が正面で、本当は横縞に見えるように置くのが正しい置き方です。 背面の写真の状態から左にコロッと 90°回転させると天地が正しくなります。

図 7 : 完成の図 (^-^

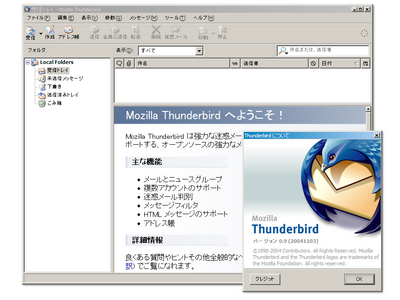

さっそくメイン PC から slogin し、MP3 を NFS 越しに再生してみました (図 8)。

図 8 : MP3 再生中(クリックで拡大)

今後の課題として、

・HDD 固定

・2.5inch HDD と 5V AC アダプタ採用によるさらなる小型化

を挙げておきます。

<参考となるサイト>

・タッキーエンヂニアリング

・中速電悩

・私的通信

追記

カタログスペックでは装備できる HDD は 8.4GB までとなっているのですが、タッキーエンヂニアリングでは 20GB の HDD を繋いでいらっしゃるとのことだったので、 ウチの PCA-6151 にも余っていた(不良セクタがちらほらある)Seagate ST320413A 20GB を付けてみました。

FreeBSD 4.5 を、今度こそ FTP でネットワークインストールしてみると、ちゃんと使えてます。 ATA33 対応という微妙な時期の IDE コントローラなのですが int13 extension 対応なんでしょうか?

BIOS 設定画面を探ってみると、HDD の設定に LBA というのもあるし・・・。 Google でぺろぺろと検索してみましたがよくわかりませんでした。 (実は int13 問題が勃発していた当時、僕は生粋の PC-9821 ユーザで、 「 8.4GB の制限? こちとら 4.3GB すら超えられないんでい!」という状態だったので、 この辺いまいち疎いのです)